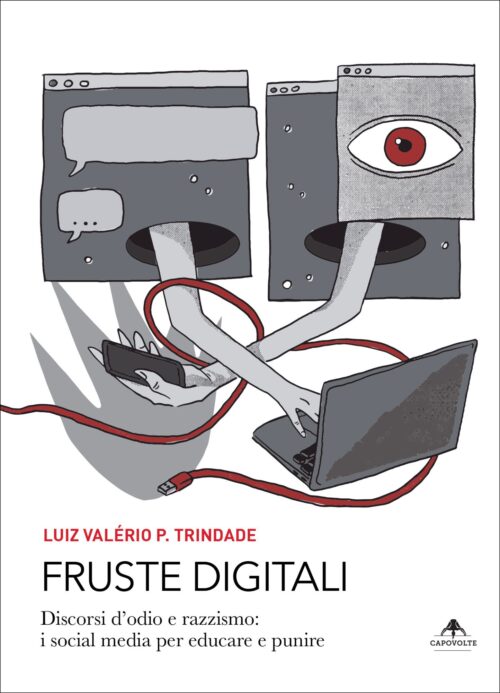

di Luiz Valério P. Trindade

Come funzionano i discorsi d’odio sui social media? Chi sono i principali bersagli dei commenti intolleranti e razzisti che popolano le piattaforme? E quanto queste dinamiche sono connesse alla storia coloniale?

Con una prospettiva che prende le mosse dalla storia della schiavitù in Brasile, dell’immigrazione italiana ed europea nel Paese sudamericano, della costruzione dell’identità nazionale anche attraverso il mito della “democrazia razziale”, il sociologo Luiz Valério Trindade apre una finestra sui processi che, tra passato e presente, stigmatizzano le persone razzializzate e migranti e sui canali attraverso cui essi si perpetuano. Un percorso che analizza nel profondo i meccanismi dei social media, principale arena di proliferazione dei discorsi d’odio, piazze virtuali dominate da logiche di profitto che si trasformano in vero e proprio luogo di punizione.

«Una gogna virtuale», scrive nella prefazione la Commissaria Agcom Elisa Giomi, «dove la violenza e l’umiliazione si manifestano attraverso lo schermo», con l’obiettivo di «mantenere le vittime in una condizione di subalternità, marginalizzazione e disumanizzazione».

Traduzione dal portoghese (Brasile) di Silvia Stefani Prefazione di Elisa Giomi Postfazione di Ndack Mbaye BIBLIOGRAFIA COMPLETA